陕西省生物农业研究所团队进行野生人工黄芩根际微生态分析

近日,陕西省生物农业研究所土壤保育与修复研究中心团队在期刊Annals of Microbiology上发表了题为“Diversity of rhizosphere microbial communities and environmental variables in wild and cultivated Scutellaria baicalensis Georgi and their effect on flavonoid”的论文。

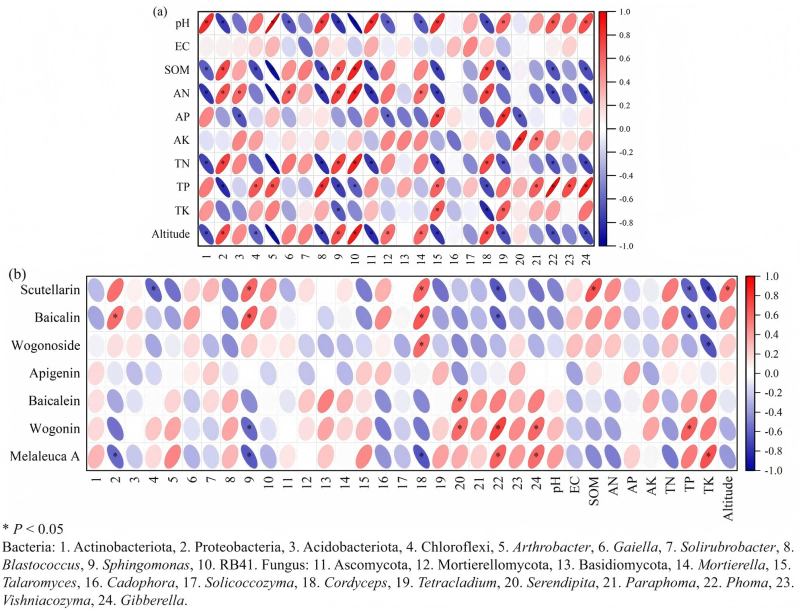

黄芩(Scutellaria baicalensis Georgi)是陕西省耀州区重要的道地药材。然而,关于野生与栽培黄芩根际微生物群落的差异,以及这些差异和环境变量如何影响黄酮类活性成分积累的研究知之甚少。本研究利用高效液相色谱、高通量测序技术,系统解析了野生与栽培黄芩根际微生物群落与环境变量、环境变量与黄酮类活性成分之间的相关性。研究发现野生黄芩的野黄芩苷和黄芩苷含量显著高于栽培黄芩。在野生环境中,细菌Sphingomonas、RB41,真菌Mortierella、Cordyceps、Phialophora的丰度均高于栽培环境。土壤有机质(SOM)、总磷(TP)、总钾(TK)含量及海拔高度均与黄酮类活性成分含量呈显著正相关(P < 0.05)。因此,建议栽培黄芩增施有机质,关注TN: TP和TN: TK的比例,调整土壤的pH值,并推测Sphingomona在栽培黄芩中具有潜在应用价值。

冯璞阳助理研究员为论文第一作者,白亚妮副研究员为论文通讯作者。该研究得到陕西省科技厅(2022SF-545、2021ZDLNY05-01、2023-CX-PT-12、2025JC-YBQN-380)、陕西省科学院(2021-k14)、陕西省生物农业研究所基础研究青年基金(Y23020)的资助。

文章链接:https://annalsmicrobiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13213-025-01811-z

优势根际微生物、环境变量与黄酮类活性成分含量的相关性图

附件下载: