研究揭示草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)蛹期存活与土壤水分关系

近日,陕西省生物农业研究所有害生物监测与防控研究中心团队在实验条件下研究了饱和土壤含水量对草地贪夜蛾蛹期发育和成虫羽化的影响,从实验证据上回答了“灌溉能否灭蛹”的科学问题。相关成果发表于国际昆虫学期刊《Insects》。

草地贪夜蛾是全球性重大入侵害虫,幼虫严重危害玉米等粮食作物,造成巨大经济损失。由于草地贪夜蛾蛹期在土壤中完成,使用农田灌溉来“淹死蛹”一直被视作潜在的绿色防控手段,但缺乏实验验证。

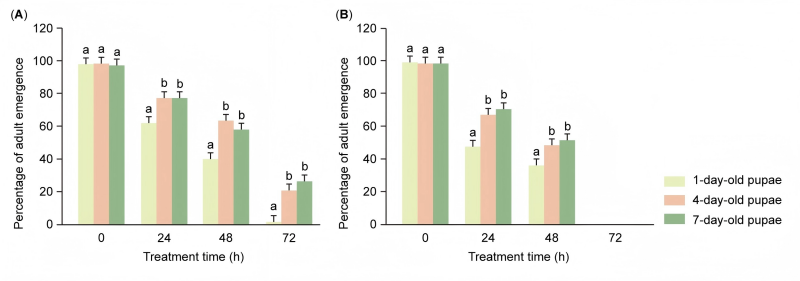

研究团队通过设计多因素组合实验,系统评估了饱和土壤含水量对草地贪夜蛾蛹期生存和成虫羽化的影响。结果显示,在适宜土壤环境(50%含水量)化蛹的个体,经72小时水淹处理后存活率为零,证实了“灌溉灭蛹”的可行性;但在干燥土壤环境(0%含水量)化蛹的个体,经历同样处理后仍有部分能够成功羽化,说明干旱的化蛹环境对蛹抵抗水淹有利,从而限制了该方法的防治效果。

研究明确了土壤条件对“灌溉灭蛹”防治成效的关键影响,认为科学调控农田水分不仅能抑制草地贪夜蛾的种群数量,也可作为化学防治之外的重要补充手段。与此同时,研究也提示“灌溉灭蛹”在干旱地区的效果可能有限,需要与其他防控措施联合施用。

该成果为玉米主产区构建精准、高效、可持续的草地贪夜蛾综合治理模式提供了理论依据和技术思路,也为保障国家粮食安全、推动农业绿色发展提供了重要科技支撑,对建立因地制宜、科学高效的害虫综合治理体系具有重要意义。

田天祺博士为论文第一作者,洪波研究员为通讯作者。该研究得到陕西省科学院重点研发项目(2021K-08)的资助。

草地贪夜蛾蛹在不同日龄、饱和土壤含水量持续时间以及初始土壤含水量(A: 0;B: 50%)处理下的羽化率

文章链接:https://doi.org/10.3390/insects16050521

附件下载: